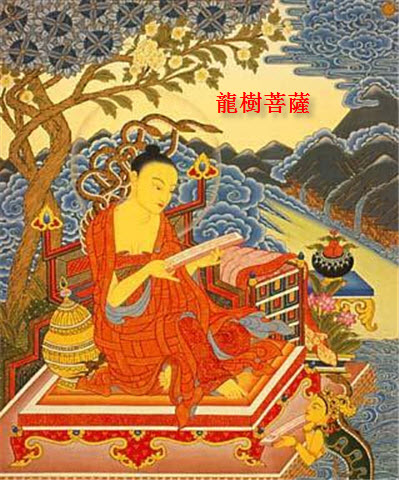

密宗的歷史淵源,有“東密”與“藏密”兩種不同的傳述。但都是撲朔迷離,更增加了密宗的神秘。篤信現實資料的學者,對此“莫須有”之說,益加不信,甚至譏笑它為愚妄的迷信。虔誠信仰密教的人,對此神秘而難明其所以然的說法,則更加肅然起敬,視為神奇尊貴。其實,兩是兩非都非定論。密宗之密,經過智慧的透視,究源溯本,也並非完全不能使之明朗化。總之,從現代學術的立場來研究密宗,首先要把握它的關鍵,從早期的東密傳述中開出南天鐵塔的龍樹菩薩說起。(菩薩,是梵文“菩提薩(土垂)”譯音的簡稱,意義即是得道的覺者,但又留情入世而廣度眾生的慈悲大士。)

龍樹,遲於釋迦牟尼五六百年,出生在印度。幼時聰敏過人,而且喜愛神秘的學術。在少年時代,與同學二人,曾經遍學印度的神秘學。據說,已經練成隱身的法術,便與他的同學,行為不軌,夜入王宮,戲弄宮女,有些宮女們因此而懷孕,震驚了整個宮廷。

國王用盡種種方法,甚至請術士入宮捉妖,但都無可奈何。後來接受大臣的建議,認為如非鬼怪,必是人為。就連夜在宮中佈防,使每一角落,都遍佈武士,隨意向空握戈刺殺,只有國王周圍一丈以內,不准侵入。結果,他的兩個同學都被殺死,失去了法術的靈效,而顯現人身。只有龍樹,屏閉呼吸,躲在國王的身後,虔誠向佛禱告,許下懺悔罪惡的心願,立誓過此一關,即出家為僧,方免於死。

龍村出家以後,潛心佛法,不久,即遍習大小乘的佛經,而且融會貫通,毫無疑義。

於是就認為佛法不過如此,而釋迦既然能夠創教,當然他也可以獨創一格。據說因此而感動了龍王現身,歡迎他到龍宮的藏經處參觀收藏的真正佛學經典。他在龍宮的“圖書館”中,騎著白馬,走馬看佛經的題目,三個月還沒有全部看完。因此,大為折服,放棄他的傲慢思想,便向龍王商量,取來人世尚未流傳的《華嚴經》一部。據說,龍樹自龍宮取出的《華嚴經》,一共有十萬偈(印度上古原始的佛學,喜歡用長短句的詩歌方式記述,後來翻成中文,經文之外,又有長短句的韻語,便稱它為偈語)。中國佛經中,由梵文翻譯出來的三種《華嚴經》,最完備的一部,也只有八十卷。據說,龍樹僅只取出原經的萬分之一而已。後來龍樹登臺說法,也時常顯現神通,使聽眾們只見座上有一圓滿的光輪,但聞其聲而不見其人云云。

關於龍樹菩薩個人的歷史故事,在佛教《大藏經》中,另有他傳記的專著資料,譯文雖然不大典雅,但大體可讀,足資參考。而龍樹所著的《中論》,以及與《般若經》有關《大智度論》等的佛教要典,確是佛學的重鎮,思精義深,絕不可以輕視。後來傳入中國的佛教,經過四五百年的吸收融會,到唐代為止,建立了中國佛教的十大宗派。

而龍樹菩薩,卻成為中國佛教的八宗之祖,如:禪宗、密宗、唯識(法相)、天臺、華嚴、三論、成實、淨土等。可以說他真是佛教中的主藥,方方有份,實在不大簡單,也並非偶然的事。

知道了這些比較簡要的龍樹菩薩的歷史資料,如果也用考證的方法來求證,實在無此必要。例如龍王是否代表某一人名等等問題,都是無法解決的事實。

(一)因為上古到中古的印度文化,已經沒有文獻可徽。過去的印度人,自己並不注重歷史。後世的印度文化史,是在十八世紀英國的東印度公司成立以後,才由歐洲的學者們開始搜集中古以後的殘餘資料,並以推測為考證,處心積慮地建立起它的體系,此須再加小心地求證於中國佛經所保存的資料。因為大乘佛教在印度,當中國的宋朝中

葉,早已銷聲絕跡,完全從南北印度傳入中國,成為中國的佛教了。

(二)世界上的神秘之學,如果都可—一考證得出來,它就失去了神秘的價值而不神秘了。

但中國近世和現代研究佛學的學者們,也稍微注重考證,重新估價,認為佛教史上所稱開啟“南天鐵塔”、傳承密宗的大師,不是龍樹,而另有其人,名為龍猛。於是龍猛與龍樹,又二即為一,一又為二的迷離兩可之說,更無定論了!然而無論如何,密宗與唯識學一樣,大體說來,都是釋迦牟尼涅槃(滅度)以後五百年間開始,到八百年間而集其大成的印度後期佛學,應無疑問。

把握住以龍樹菩薩為密宗中心的關鍵,暫時撇開佛教,再來研究印度文化發展史的另一關鍵,就應當瞭解古印度的文化思想向來就偏重於宗教和神秘的學術。尤其南印度方面,是古代世界上神秘學術的發祥地,它與埃及、中國、希臘、大西洋文化系統等神秘學,都有一脈相通的關聯之處。至於印度的宗教學方面,強調一點來說,它與中古以來,流傳各地所創的宗教,都有親切和秘密的關聯,猶如古印度的香料一樣,東西雙方,都從那裏輸入。如果說,在這方面,就說是印度傳統文化的光榮,當可受之而無愧。除此之外,又須另當別論了!

釋迦牟尼創立佛教以前,印度原有存在的宗教,便有婆羅門教,而且他的教士們,還是印度歷史上第一等階級的人物。與婆羅門同時存在,先後流傳,甚至與釋迦創立佛教時,也同時盛行,比較龐大而有力量的,還有瑜伽士派等許多派別,也就是佛經上常常提到的外道六師門。他們都與婆羅門教一樣,在佛教以前,就有出家修行、吃素苦行的制度和習慣。中國佛學翻譯梵文的“沙門”這個名詞,在古代的印度便是一切出家修行人的通稱。自釋迦創建佛教的理論與行證以後,雖然他畢生說法四十九年,弘揚正理,駁斥盛行於當時印度的許多宗派和哲學理論——包括有唯物思想的,有放任主義的,有以苦行為道的,以及婆羅門教的宗教哲學,主張“神我”獨尊的觀念。但真正服膺釋迦佛教,篤信“緣生性空”、“性空緣起”的“般若”正觀的,為數並不太多。而且他當

時教化所及的地區,多在中印度和鄰近北印度一帶,並未完全到達南印度的區域。

釋迦涅槃以後,他的弟子,又因戒律(制度)和所聞心得的見地不同,逐漸分成二十多個派別,而且多半屬於小乘的佛學思想,互相爭論見解,達四五百年之久。至於奠定大乘佛學的根基,實由馬嗚菩薩開其先河。但使釋迦尚未完成的傳教大業得以完成“般若空觀”與“非空非有”的“中觀”體系,實自釋迦過後四五百年之間,由於龍樹的興起,確有密切的關係。換言之,龍村曾經遍學佛教以外的各宗各派的外道,就利用他們的習慣方法,揉集而成為另一系統。但將佛學的中心見地與思想,灌注其中,並不違反人們固有信仰的習慣,而樂於接受,使得佛法普遍弘開,厥功甚偉。因此可知,密宗,實在便是印度各宗派神秘學術的總集成,而它的中心見地與思想,卻皆歸於佛的大教。至於顯教和密教的佛法,真正開張推廣的,卻是後來印度名王,篤信佛教的阿育工之力。但這種演播,只是限於原始的東密而言。有關後來藏密建立大小乘佛學完整體系的理論,使釋迦與龍樹尚未盡臻美滿的教理,完成“唯識”心學的體系和程式,則歸功於距釋迦八百年後,弘揚“彌勒”法統的無著、世親兩兄弟。因此而使後來的藏密學理,

貫串顯密的學術而成為通途的條貫。融通“般若”的“畢竟空”,與“唯識”的“勝義有”為一體兩用,使佛學的奧義,更上一層樓而目極霄漢,誠有莫大的功勳。